|

1945, la France crée le

Commissariat à l' Energie Atomique CEA. La nécessité d' avoir des missiles

et des lanceurs pour les bombes donne naissance au CEPA, le centre d'

étude des projectiles autopropulsés chargé d' expertiser les V2 et au

LRBA, Laboratoire de Recherche Balistiques et Aérodynamique installé à

Vernon dans l' Eure en mai 1946, dont le colonel Jean Jacques Barré en

sera le président. Les 123 ingénieurs Allemands récupérés par la France s'

installe au LRBA de Vernon. Deux équipes se font, l' une chargée du

guidage et du pilotage des engins et l' autre de la propulsion. Au contact

des ces savants, les français commencent leur formation. Ils se

voient confier la mise au point de la première fusées sondes à propergols

liquide "Véronique" inspirée du V2 allemand.

Avril 1947, le Gouvernement

choisit le Sahara et plus précisément le site de Colomb-Béchar, dans le

but d'y construire un champ de tir de missiles de vingt-cinq kilomètres

carrés, appelé B1. Le Centre d'Essais d'Engins Spéciaux (CEES) est né. Il

devient le Centre Interarmées d'Expérimentation (d'Essais ?) des Engins

Spéciaux (CIEES) au printemps 1948.

Le 15 mars 1949, la DEFA,

direction des études et fabrication d'armement prend la décision de lancer

un programme d'étude d'une fusée sonde "étude 4213", après l'abandon du

projet "Super V2-4212", un engin propulsé par un moteur de 40 tonnes. Le

cahier des charges est le suivant: la nouvelle fusée sonde doit avoir un

calibre de 600 mm, une longueur de 6 m, une masse de 300 kg à vide, 1000

au décollage avec le plein en carburant ainsi qu'une ogive récupérable

d'une centaine de kg avec un casier à expériences d'un volume de 130

litres capable d'emporter 60 kg. La fusée non guidée sera stabilisée grâce

à son empennage fixe. Comme la fusée EA 1941 du colonel barré, elle devait

être lancé au moyen d'une rampe de 14 m de long et assister

d'accélérateurs auxiliaires d'une poussée totale de 6 tonnes, largué après

2 secondes de vol.

Ce programme a deux objectifs :

_ L'étude du

comportement en vol et les possibilités d'un moteur de fusée à ergols

liquide;

_ De permettre à des scientifiques l'étude de la haute

atmosphère au-delà de 65 Km;

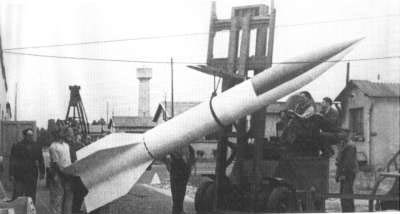

VERONIQUE

Quelques mois après, le LRBA

de Vernon commence à travailler sur le projet "4213". Il est rebaptisé

Véronique pour VERnon-éléctrONIQUE ou VERnOn-acide NItriQUE ou

VERnOn-service techNIQUE. Haute de 6,5 m (contre 14,5 pour le V2), elle

est équipé à son sommet d' un compartiment pour les charges utiles et à sa

base de 4 stabilisateurs.

Maquette de Veronique au musée de

Vernon (photo Pierre François Mourieux)

Le système de propulsion de Véronique se

compose de 3 éléments, le générateur de gaz, les réservoirs

carburant-comburant en acier et le moteur à injection directe de 4 tonnes

de poussée. La tuyère est réalisée en graphite avec des renfort en acier.

Une double paroi permet le refroidissement grâce à la circulation d'un

film d'acide nitrique. Une série de trou gicleurs sur la circonférence de

l'injecteur permettaient l'alimentation en carburant-comburant.

Contrairement aux V2, la fusée

véronique n' utilise pas de turbopompes pour amener les propergols (acide

nitrique et du kérosène) dans le moteur, La pressurisation des réservoirs est obtenue par les gaz du

générateur.

Véronique n'a pas de système de guidage

complexe, la fusée devant être bien stabilisée lors de la phase de

décollage. En dessous une vitesse de 50 m-s, la fusée subit les effets du

vent qui peuvent la faire dévier de sa trajectoire et s'écraser au sol.

L'idée d'une rampe à été abandonné car au vue de l'accélération de la

fusée , elle aurait du mesurer près de 50 m de long. Avec l'option de

boosters accélérateur, la longueur était réduite à 14 m. Une idée neuve

fit son apparition soutenue par Wolfgang Pilz: Véronique sera

stabilisée durant les 60 premiers mètres de sa course par un dispositif à

câbles. Le principe est de maintenir correctement la direction de l'axe de

la fusée par 4 câbles se déroulant d'un tambour à axe vertical unique. Du

coté de la fusée, les 4 câbles doivent être fixés aux extrémités de 4 bras

de guidage rigides, eux mêmes fixés sur les 4 ailerons de l'empennage par

des boulons explosifs. Au sol, les câbles sont guidés par 4 poulies de

renvoi à axe horizontal montés sur une croix solidaire de la table de

lancement. L'inertie du tambour à axe vertical doit être calculé pour

imprimer aux 4 câbles une tension égale, suffisamment forte pour

soustraire ainsi la fusée aux effets du vent. Les câbles déroulés, la

vitesse de 50 m-s atteinte, les boulons explosifs détachent l'empennage

des bras de guidage. La table de lancement est inclinable permettant des

lancements plus précis en fonction de la direction du vent.

Entre 1950 et 1952, le LBRA travaille à la

mise au point de fusées expérimentales avec un premier lot de 9 Véronique

R (réduite) et 4 Veronique P (poudre). Plus courtes, 5,8 m, plus légères

(1024 kg) elles permettent de qualifier les nouveautés techniques

introduites. La première Veronique R1 est lancée du camp de Suippes, à

coté de Châlon en Champagne (Marne) le 31 juillet 1950. Elle s'élève de 3

m restant accrochée à son système de poulies. R2 atteint 8 m le 5 août. A

Vernon, le LBRA teste de façon similaire les premières Veronique P, avec

P2 lancée le 6 avril 1951. Véronique

P2 a les caractéristiques d'encombrement d'une Véronique N. Son poids est

rapporté à 500 Kg pour reconstituer les conditions d'accéleration d'une

Véronique N. Elle est propulsée grâce à un moteur à poudre facile à mettre

en oeuvre. La poussée de ce moteur est deux deux tonnes pendant deux

secondes. La longueur des câbles de la rampe à câble est de 45 mètres,

correspondant à l'altitude atteinte à la fin de la combustion des blocs de

poudre. Le concept de la rampe à câble a été validé avec la réussite de ce

tir.

Suivent les lancements avec succès des R3,

P5, R4 et R5 depuis Suippes. La R5 atteint 180 m d'altitude. En janvier

1952 sont lancées P6, R7, R6 et R8 depuis le polygone de tir du Cardonnet,

au camp de l'Ardoise, près de Montpellier. Ces vols permettent de tester

la récupération des ogives qui abriteront les équipements

scientifiques.

|

VERONIQUE R |

Dimensions :

- Hauteur :

5,80 mètres

- Diamètre : 0,55 mètres

- Encombrement : 1,35

mètres au sol

Poids :

- Fusée : 360 Kg

- Oxydant : 125 Kg

(Acide nitrique)

- Fuel : 35 Kg (Petrole-ANF 58)

- Système de

guidage : 25 Kg

- Charge utile (avec le supplément d'eau) : 475

Kg

Masse totale au sol : 1020 Kg

Performance : altitude

maximum 2 Km

Moteur :

- Impulsion spécifique : 189

secondes

- Accélération initiale :

27 m/s2

- Poussée au niveau du sol : 4 tonnes

- Vitesse en fin

de propulsion : 200 m/s

- Durée de combustion : limité à 6,5

secondes. |

Fortes de ses succès, le LBRA teste les

Veronique N (normale), mesurant 6,5 m de long pour 1435 kg au décollage

dans les conditions réelles de vol, en Algérie sur le polygone de tir

d'Hammaguir, au CEES. La méfiance

des riverains ont rapidement guidé les équipes vers le désert Sahara que

les accords d' Evian laisserait libre jusqu' en 1967.

Veronique N1 décolle le 22 mai 1952 et

atteint 19 km d'altitude avant de se briser suite à la rupture d'un

empennage. N3 atteint elle 70 km mais les 6 autres tirs suivants en

novembre sont des échecs, problème d'instabilité de combustion dans le

moteur. L'injecteur est modifié (injection radiale) et renforcé. Les

lancements qui suivent permettent d'atteindre 3 et 45 km d'altitude (N11

et 10).

|

|

Véronique N mesure 7,3 m de hauteur pour 56 cm

de diamètre. Elle pèse 1435 kg au lancement avec 60 kg de charge

utile. |

| Campagne technologique de mai 1952 - Colomb Béchar

Veronique N-V1 - 20 mai 1952 -

échec

Veronique N-V2 - 21 mai 1952 - échec

Veronique N-V3 - 22

mai 1952 - succès

Campagne technologique de novembre

1952 - Colomb Béchar

Veronique N-V4 - 8 novembre 1952 -

échec

Veronique N-V5 - 9 novembre 1952 - échec

Veronique N-V7

- 13 novembre 1952 - échec

Veronique N-V6 - 16 novembre 1952 -

échec

Veronique N-V9 - 17 novembre 1952 - échec

Veronique N-V8

- 18 novembre 1952 - échec

Campagne technologique d'avril 1953 -

Colomb Béchar

Veronique N-V11 - 18 avril 1953 -

échec

Veronique N-V10 - 21 avril 1953 - succès

|

Afin de gagner des altitudes plus élevées

nécessaire aux expérimentations scientifiques, la fusée est rallongé,

passant à 7,3 m. La masse de carburant emportée permet au moteur de

fonctionner 45 secondes. Les 4 Veronique NA (normale allongé) lancées en

1954 (V15, V13, V14 et V12) permettent d'atteindre 29, 39, 135 et 140 km

d'altitude. A noter que des scientifiques ont participé à des expériences

civiles sur cette campagne de vol, le laboratoire de physique de

l'atmosphère de la faculté de Paris La Sorbonne avec le vol V12

(propagation des ondes radio à hautes altitudes). La fusée avant

d'atteindre 104 km dévie de sa trajectoire, l'ogive ne sera récupérée

qu'un an plus tard !

| Campagne

Veronique de février 1954

Veronique NA-V15 - 20 février 1954 -

Colomb Béchar - échec

opérateur : LRBA

expérimentateur :

LRBA

expérience : essai technologique

alt :

pas de

récupération prévue

échec du à un mauvais fonctionnement de la

fusée

Veronique NA-V14 - 21 février 1954 -

Colomb Béchar - succès

opérateur : LRBA

expérimentateur :

LRBA

expérience : essai technologique

alt : 135km

pas de

récupération prévue

Campagne Veronique d'octobre

1954

Une seconde campagne,

destinée à confirmer le bon résultat du second tir de février, est

organisée à laquelle les scientifiques demandent à participer. A

l'occasion du second lancement, pour la première fois une expérience

scientifique est embarquée à bord d'une fusée Veronique.

Veronique NA-V13 - 17 octobre 1954 -

Colomb Béchar - échec

opérateur : LRBA

expérimentateur :

LRBA

expérience :essai technologique

alt : 40 km

pas de

récupération prévue

échec du à une fuite d'azote

Veronique NA-V12 - 29 octobre 1954 -

Colomb Béchar - succès

opérateur : LRBA

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère de la Faculté de Paris (prof

E. Vassy)

expérience : mesure du champ d'émetteurs de

radiodiffusion.

alt : 104 km

première expérience scientifique

réalisée à bord d'une fusées Veronique. - L'équipement comportait un

instrument destiné à l'étude du champ d'émetteurs de radiodiffusion

en fonction de l'altitude. L'enregistrement des mesures était

réalisée à bord sur un film. La pointe tombée hors des limites du

champ de tir ne pu être récupérée qu'un an plus tard, mais d'après

le prof. E. Vassy, les films ont néanmoins pu être dépouillé

partiellement. |

Malgré les améliorations apportées, dès

cette époque, les scientifiques considèrent les performances de la

Veronique NA comme étant insuffisantes. Dans le cadre de la préparation de

l'Année Géophysique Internationale de 1957-1958 et notamment l'activité

solaire est importante prévue entre juin 1957 et décembre 1958, des

démarches sont faites pour utiliser la fusée Veronique pour des

expériences scientifiques sur la haute atmosphère. Une commande de 15

fusées Veronique est passée au LRBA. Malheureusement pour des raisons

budgétaires le programme fusée de l'AGI est rapidement annulé, avec pour

conséquence l'arrêt de la fabrication des fusées. Entre 1954 et 1959, il

n' y a donc pas de lancements de Véronique par manque de fonds. En 1958,

pour l'année internationale de géophysique les Français ne participent pas

aux lancements.

En 1958, des fonts sont obtenus pour

développer une version plus puissante de Veronique capable d'atteindre 200

km d'altitude avec un temps de combustion de 49 secondes et une charge de

60 kg. Baptisées AGI, ces Veronique possèdent des réservoirs plus légers

en acier PM35 et un nouvel injecteur en alliage léger et une chambre de

combustion à simple paroi. Le col de la tuyère est recouvert d'un ciment

réfractaire assurant une bonne isolation thermique. L'essence de

térébenthine remplace le kérosène assurant une ips supérieure de 5% et

réduisant les instabilités de combustion. La charge utile est logée dans une coiffe de 130 dm3, séparée par

boulons explosifs et fusées et récupérée par parachute. Enfin les stabilisateurs sont légèrement allongés

avec de petits radômes permettant de loger les antennes. D' une masse de

1300 kg, elle embraque 977 kg de propergols.

A partir de janvier 1959 le Comité des

Recherches Spatiales confirme l'utilisation de la fusée Veronique comme

vecteur d'expériences, mais la nouvelle version Veronique AGI ne pourra

être expérimentée en vol qu'à partir du premier trimestre de l'année 1959

pour la campagne de mars. La

première Véronique AGI V18 transporte 60 kg à 210 km d' altitude le 7 mars

1959. L'expérience avait pour but l'étude des couches ionisées de

l'atmosphère grâce à l'éjection de sodium, mais à 37 km d'altitude, la

fusée est perdue. Le 10 mars, l'expérience est un succès V17, le nuage est

observé à 127 km. V16 permet d'atteindre 180 km d'altitude le 12 mars.

Une seconde campagne d'éjection de sodium

est lancée en 1960 avec 3 tirs V23, V22 et 21. Les autres suivent à raison

d'une à deux par an jusqu'en 1969, soit 22 campagnes (V18 à 61). Les deux

derniers tirs sont réalisés depuis la nouvelles base de lancement de

Guyane en avril 1968 et février 1969. Au total, 48 Véronique AGI sont

lancés entre le 7 mars 1959 et le 20 février 1969 avec un total de 10

échecs. V25 emportait une charge explosive de 65 kg de TNT mise à feu à

152 km d'altitude pour étudier la propagation du son dans l'atmosphère.

V24 lança le rat Hector dans une capsule pressurisée à 109 km d'altitude

avant d'être récupéré sain et sauf. La chatte Filicette revint sain et

sauf après un vol à 155 km V47.

|

|

Véronique AGI

Longueur: 7,3 m

Diamètre: 0,55

m

Masse à vide : 288 kg

Masse au lancement: 1342 kg

poussée

au sol: 40 000 kN (40 tonnes)

Temps de combustion: 45

s

Charges utiles: 60 kg à 200 km d'altitude |

Campagne Veronique de mars 1959

Première campagne organisée sous la responsabilité

du Comité d'Action Scientifique de Défense Nationale (CASDN).

Les

fusées Veronique AGI utilisées pour la première fois au cours de

cette campagne avaient été développées dans l'optique d'une

participation à l'Année Géophysique Internationale. Avec cette

nouvelle version apparaît l'utilisation d'un système de prise

ombilicale.

Veronique AGI-V18 - 7 mars 1959 -

19h34mn UT - Hammaguir - partiel

opérateur :

Casdn

expérimentateur : Laboratoire de Physique de l'Atmosphère -

Faculté de Paris (prof E.Vassy) et prof J. Blamont

expérience :

émission nuage de sodium

alt : 35km

pas de récupération

prévue

après un bon départ de la fusée il est rapidement apparu

aux observateurs que la combustion était plus courte que

prévue.

Aucune observation du nuage ne fut

possible

Veronique AGI-V17 - 10 mars 1959 -

18h40mn UT - Hammaguir - succès

opérateur :

Casdn

expérimentateur : Laboratoire de Physique de l'Atmosphère -

Faculté de Paris (prof E.Vassy) et prof J. Blamont

expérience :

émission nuage de sodium

alt : 127 km

pas de récupération

prévue

Veronique AGI-V16 - 12 mars 1959 -

05h44mn - Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur

: Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof

E.Vassy) et prof J. Blamont

expérience : émission nuage de

sodium

alt :

pas de récupération prévue

Campagne Veronique de février-mars

1960

Veronique AGI-V23 - 23 février 1960 -

Hammaguir - échec

opérateur : Casdn

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof E.

Vassy)

expérience :

alt :

pas de récupération

prévue

échec consécutif à une défaillance des boulons explosifs.

Aucun résultat d'expérience n'a pu être enregistré.

Veronique AGI-V22 - 2 mars 1960 -

Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof E.

Vassy)

expérience : émission nuage de sodium et de

potassium

alt : 188km

pas de récupération

prévue

Veronique AGI-V21 - 5 mars 1960 -

Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof. E.

Vassy)

expérience : émission nuage de sodium

alt : 187

km

pas de récupération prévue

(photo ECPA)

Campagne Veronique de juin

1960

Après avoir envisagé une

campagne comportant six tirs, quatre seulement furent retenus. En

fin de compte trois tirs seulement auront lieu, la fusée Veronique

AGI-V24 ayant été rapatriée en métropole sans avoir été

tirée.

Veronique AGI-V20 - 13 juin 1960 -

Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur :Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : émission nuage de

sodium

alt : 175km

pas de récupération prévue

Veronique AGI-V19 - 16 juin 1960 -

Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : émission nuage de

lithium et de sodium

alt :

cette fusée avait reçu le nom de

baptême de "LINA" (pour lithium et sodium) marquant ainsi la

première utilisation du lithium

Veronique AGI-V25 - 18 juin 1960 -

Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : charge

explosive

alt : 152km

pas de récupération

prévue

Veronique AGI-V26 - 22 juin 1960 -

Hammaguir - échec

opérateur : Casdn

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : charge

explosive

alt : 60 km

pas de récupération

prévue

destruction télécommandé par suite d'une mauvaise

trajectoire peu après le décollage.

Campagne Veronique de février

1961

dernière campagne de

lancements Veronique placée sous la responsabilité du Comité

d'Action Scientifique de Défense Nationale (CASDN).

Veronique AGI-V27 - 11 février 1961 -

11h41UT - Hammaguir - succès

opérateur :

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris ( prof E.

Vassy)

expérience :

alt : 188km

Veronique AGI-V28 - 13 février 1961 -

23h01mn - Hammaguir - échec

opérateur :

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris ( prof E.

Vassy)

expérience : identique à Veronique AGI-V27

alt :

0

tir avorté suite à un incident lors de la séquence d'allumage

consécutif à un mauvais remplissage en acide du

générateur.

Veronique AGI-V29 - 15 février 1961 -

Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof E.

Vassy)

expérience :

alt : 152km

Veronique AGI-V30 - 18 février 1961 -

Hammaguir - échec

opérateur : Casdn

expérimentateur

:Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof E.

Vassy)

expérience :

alt :16 km

échec du à un problème de

combustible

Veronique AGI-V24 - 22 février 1961 -

Hammaguir - succès

opérateur : Casdn

expérimentateur : Centre

d'Enseignement de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA) (prof.

R. Grandpierre)

expérience : biologique

alt : 109

km

système de récupération par parachute

Première expérience

biologique embarquée sur une fusée Veronique. Elle comportait un

habitacle renfermant un rat whistar, baptisé "Hector". La

récupération de la pointe est intervenue 40mn après le lancement à

45 km environ du pas de tir.

Campagne Veronique de juin

1961

Cette campagne est la

seule campagne Veronique placée sous la responsabilité du Comité des

Recherches Spatiales. Le plan de campagne prévoyait le lancement de

trois fusées Veronique. Par suite d'incidents techniques une seule

fusée pu être tirée.

Veronique AGI-V31 - 10 juin 1961 -

Hammaguir - succès

opérateur : Comité des Recherches

spatiales

expérimentateur :

expérience : double charge

explosive

alt :

Veronique AGI-V32

-Hammaguir

opérateur : Comité des Recherches

Spatiales

expérimentateur :

expérience :

alt : 0

tir

annulé - considérée comme non lancée

procédure de lancement

interrompue par suite d'une fuite importante constatée au niveau du

réservoir d'acide nitrique.

Veronique AGI-V33 -

Hammaguir

opérateur : Comité des Recherches

Spatiales

expérimentateur :

expérience

alt : 0

tir

annulé - considérée comme non lancée

Fuite importante au niveau

d'un des réservoir au cours de la préparation du tir. Par mesure de

sécurité la fusée fut détruite sur place.

Campagne de Veronique de mai-juin

1962

Première campagne

Veronique placée sous la responsabilité du Centre national d'études

spatiales (Cnes).

Veronique AGI-V39 - 24 mai 1962 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie CNRS (prof J. Blamont)

expérience : charge explosive

TNT

alt :

pas de récupération prévue

Veronique AGI-V38 - 31 mai 1962 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : charge explosive

TNT

alt :

pas de récupération prévue

Veronique AGI-V41 - 1er juin 1962 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs ( prof. J Blamont)

expérience : double charge de

TNT

alt :

pas de récupération prévue

Veronique AGI-V42 - 4 juin 1962 -

Hammaguir - échec

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : charge explosive de

TNT

pas de récupération prévue

échec du à un problème des

câbles de guidage lors du lancement.

Veronique AGI-V43 - 6 juin 1962

-Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

Expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs

expérience : charge explosive de TNT (60kg)

alt

:

Campagne Veronique 5-29 octobre

1962

Veronique AGI-V37 - 15 octobre 1962 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Centre

d'Eneseignement et de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA)

(prof. R. Grandpierre).

expérience : biologique

alt :

120km

répétition de l'expérience de février 1961.

Veronique AGI-V36 - 18 octobre 1962 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Centre

d'Enseignement et de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA)

(prof. R. Grandpierre).

expérience : biologique

alt :

110km

répétition de l'expérience de février 1961. Identique à

Veronique AGI-V37

Veronique AGI-V44 - 19 octobre 1962 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur

:

expérience : essai technologique

alt : 135km

échec de la

télémesure

Veronique AGI-V46 - 22 octobre 1962 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur

:

expérience : essai technologique

alt :120km

Veronique AGI-V32 - 23 octobre 1962 -

Hammaguir - succès - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur

: Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof

E. Vassy)

expérience : mesure de la lumière solaire

diffuse

alt : 175km

problème de télémesure

Veronique AGI-V34 - 29 octobre 1962 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof

E.Vassy)

expérience : Etude du champ TBF de l'émetteur de

Saint-Assise.

alt :180km

problème de télémesure

Campagne Veronique - avril

1963

Veronique AGI-V35 - 20 avril 1963 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof E.

Vassy)

expérience : étude de l'ionosphère - récepteur ondes

longues, photomètres, magnétomètres et jauges.

alt :175

km

Veronique AGI-V49 - 23 avril 1963 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur

:Laboratoire de Physique de l'Atmosphère - Faculté de Paris (prof E.

Vassy)

expérience : étude de l'ionosphère

alt

:140km

expérience identique à Veronique AGI-V35

Campagne Veronique de mai

1963

Veronique AGI-V45 - 1er mai 1963 -

Hammaguir - échec

opérateur : Cnes

expérimentateur :Service

Aéronomie Cnrs (prof E. Blamont)

expérience : mesure de la

densité électronique - magnétomètre, jauges, spectrographe gamma +

charge explosive de 60kg de TNT

alt :0

fusée détruite au sol

pour raison de sécurité suite à une fuite importante constatée sur

le réservoir d'essence de térébenthine.

Veronique AGI-V48 - 10 mai 1963 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur : prof.

Roger M. Bonnet, Reimar Lust

expérience :Coronographe (R. Bonnet)

et émission de nuage de nitrate de baryum (R. Lust)

alt

:135km

La pointe tombée sur le territoire marocain n'a pu être

récupérée

Campagne Veronique 7-22 juin

1963

Cette campagne comportait

également trois lancements de fusées Centaure.

Veronique AGI-V33 - 18 juin 1963 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur :Service

Aéronomie Cnrs (prof E. Blamont)

expérience : mesure de la

densité électronique - Sonde de Sayers et quatre compteurs Lyman

alpha ainsi que trois capteurs de champ magnétique

alt :160

km

panne d'alimentation du commutateur de mesures.

Veronique AGI-V40 - 19 juin 1963 -

Hammaguir - échec

opérateur : Cnes

expérimentateur :Service

Aéronomie Cnrs (prof E.Blamont)

expérience : mesure de la densité

électronique - Sonde de Sayers et quatre compteurs Lyman alpha ainsi

que trois capteurs de champ magnétique

alt : 33km

fusée

détruite à la 34è seconde de vol pour des raisons de

sécurité.

Campagne Veronique d'octobre

1963

Veronique AGI-V47 - 18 octobre 1963 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Centre

d'Etudes et de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA) (prof R.

Grandpierre)

expérience : biologie - expérience avec la chatte

"Felicette".

Veronique AGI-V50 - 24 octobre 1963 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur : Centre

d'Etudes et de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA) (prof R.

Grandpierre)

expérience : biologie - reproduction de l'expérience

Veronique AGI-V47 avec un chat.

Campagne Veronique d'avril

1964

Veronique AGI-V51 - 14 avril 1964 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur

:

expérience : sonde de Sayers, compteurs Lyman alpha, compteurs

e rayons X - centrale SFENA.

alt : 119 km

Campagne Veronique de novembre

1964

Veronique AGI-V53 - 4 novembre 1964 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : mesure Lyman alpha

et compteurs de rayons X

alt : 153km

Veronique AGI-V52 - 8 novembre 1964 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes (Chef de mission Marius

Lefèvre)

expérimentateur : Service Aéronomie Cnrs (prof J.

Blamont)

expérience : mesure de l'assombrissement centre-bord du

soleil dans l'ultraviolet (résultat très bons)

alt : 98km

le

manque d'altitude est du à un problème rencontré sur l'un des bras

de guidage, qui s'est détaché tardivement entraînant une déviation

de la trajectoire.

Campagne Veronique de février

1965

Veronique AGI-V56 - 12 février 1965 -

Hammaguir - échec

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : essai de pointeur

solaire

alt : 95km

échec par suite de l'éjection intempestive

de la coiffe.

Campagne Veronique d'octobre

1965

Veronique AGI-V54 - 22 octobre 1965 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Institut de Breisach (Allemagne) (prof K. Rawer)

expérience :

mesure de la densité électronique de l'ionosphère durant la nuit et

le crépuscule du matin.

alt : 210km

l'expérience semble avoir

été un échec partiel du à un mauvais fonctionnement du bras destiné

à déployer l'expérience.

Veronique AGI-V55 - 28 octobre 1965 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Institut

de Breisach (Allemagne) (prof K. Rawer)

expérience : mesure de la

densité électronique de l'ionosphère durant la nuit et le crépuscule

du matin. (identique à AGI-V54)

alt : 200km env.

Campagne Veronique mars-avril

1966

Veronique AGI-V57 - 6 avril 1966 -

Hammaguir - échec

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : étude de la raie

d'émision de la couronne solaire et photographie de rayons X

alt

: 130 km

mauvais fonctionnement du bras supportant

l'expérience.

Campagne Veronique de juin

1966

Veronique AGI-V60 - 27 juin 1966 -

Hammaguir succès

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Cnes

expérience : étude d'un dispositif de récupération des

pointes en mer.

alt : 130 km

Campagne Veronique de

novembre-décembre 1966

Veronique AGI-V59 - 9 décembre 1966 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Département des Recherches Spatiales Radioélectriques du Centre

National d'Etudes des Telecommunications (Cnet)

expérience :

étude de la composition ionique de la basse ionosphère à l'aide d'un

spectromètre de masse et de sondes électrostatiques

alt :

122km

Campagne Veronique 26 décembre 1966 -

20 janvier 1967

Veronique AGI-V63 - 13 janvier 1967 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs / Laboratoire de Chimie Physique de la Faculté des

Sciences de Paris

expérience : mesure du spectre de la couronne

solaire (CNRS) et analyse de l'émission solaire dans le domaine des

rayons X (Lab. chimie Physique)

alt : 125 km

Campagne Veronique février-mars

1967

Veronique AGI-V64 - 17 mars 1967 -

Hammaguir - échec

oéprateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs / Laboratoire d'Electronique Physique du

CEA

expérience : étude de l'assombrissement centre-bord du Soleil

à l'aide d'un coronographe.

alt : 32 km

destruction de la

fusée en vol

Campagne Veronique d'avril

1968

premier lancement d'une

fusée sonde depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou

Veronique AGI-V62 - 9 avril 1968 -

Kourou (Guyane française) - succès

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Cnes

expérience : essai technologique

avec système de récupération en mer

alt : 113km

Campagne Veronique de février

1969

Veronique AGI-V61 - 20 février 1969 -

Kourou (Guyane française) - partiel

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Centre National d'Etudes des

Télécommunications (Cnet)

expérience : étude de la composition et

des irrégularités de la couche E

alt : 103 km

éjection

prématurée de la coiffe

|

Le Comité des Recherches

Spatiales passe de nouvelles commandes et fait étudier par le LRBA dès

1961 une nouvelle version plus

performante Véronique 61, haute de 9,5 m, avec un réservoir allongé

réalisé en acier léger, un nouveau moteur de 6 tonnes de poussée, capable

de transporter 60 kg à 315 km d' altitude. La première Véronique 61 est

lancé d'Hammaguir le 8 Juin 1964. Deux suivent les 13 juin et 27 mai

1965.

Trois fusées sont lancées

par le Centre national d'études spatiales (CNES) en juin

1964.

| Campagne

Veronique de juin 1964

Veronique 61-V75 - 8 juin 1964 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Cnes

expérience : essai technologique

alt : 260 km

env.

Veronique 61-V76 - 13 juin 1964 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur:

Cnes

expérience :essai technologique

alt : 260 km

env.

Campagne Veronique de mai

1965

Veronique 61-V79 - 27 mai 1965 -

Hammaguir - échec

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience : étude de

l'hydrogène atomique

alt : 70km

mauvais fonctionnement de la

fusée

|

Une version modifié la

remplace. Véronique 61M mesure 11,72 m de long, le temps de fonctionnement

est de 55 secondes et l'altitude atteinte de 325 km avec 100 kg de charge.

Pas moins de 12 campagnes sont réalisées entre mars 1966 (V80) et avril

1973 (V95). La dernière Véronique à

quitter le sol d'Hammaguir vole le 4 avril 1967 (Veronique

61M/88). A partir de 1968, elles

sont lancés depuis Kourou. A cette époque, c'est l'atelier de construction

de Tarbes et la SEP (crée en 1971) qui fabrique les Veronique.

Une dernière Véronique 61M est lancé de Kourou le 31

mai 1975. Ce dernier lancement marque la fin des fusées sonde à propergols

liquide en France.

|

Veronique

61 M

Longueur:

9,26 m

Diamètre: 0,55 m

Masse à vide: 321 kg

masse au

lancement: 1932 kg

Poussée: 53 kN

Durée de fonctionnement: 55

s

Charges utiles: 170 kg à 250 km

d'altitude

|

| Campagne Veronique mars-avril 1966

Veronique 61M-V80 - 24 mars 1966 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Cnes

expérience : essai technologique

alt : 200km

env.

Veronique 61M-V78 - 4 avril 1966 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs (prof J. Blamont)

expérience :

alt

:

Campagne Veronique d'octobre

1966

Veronique 61M-V77 - 1er octobre 1966 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Cnes /

Laboratoire d'Astronomie Spatiale (LAS) et Service Aéronomie

Cnrs

expérience : essai de dispositif de contrôle d'attitude -

mesure du rayonnement Lyman alpha - photométrie de la lumière

zodiacale.

alt : 166 km

bons résultats pour la partie

technologique - pas de résultat scientifique.

Campagne Veronique de

novembre-décembre 1966

Veronique 61M-V82 - 24 novembre 1966 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur : CNRS /

LAS / SILAT

expérience : technologique (système de récupération

de la pointe) et scientifique

alt : 230km

Campagne Veronique 26 décembre 1966 -

20 janvier 1967

Veronique 61M-V84 - 11 janvier 1967 -

Hammaguir - partiel

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Laboratoire d'Astronomie Spatiale (LAS) / Service d'Electronique

Physique du CEA

expérience : étude des rayonnements

électromagnétiques de hautes énergies (rayons X et gamma) et

photographie en ultraviolet.

alt : 158km

Veronique 61M-V85 - 17 janvier 1967 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs / Laboratoire d'Electronique Physique du

CEA

expérience : exploration de sources célestes dans le domaine

de l'ultraviolet et des rayons X

alt : 205km

Campagne Veronique février-mars

1967

Veronique 61M-V81 - 24 février 1967 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur :

Cnes

expérience : essai d'un dispositif de récupération des

pointes

alt : 200km

la fusée emportait également une caméra

permettant de filmer la nuit.

Campagne Veronique mars-avril

1967

Veronique 61M-V86 - 24 mars 1967 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Institut

de Breisach / Institut de Kiel / Institut Aéronautique de Grafschaft

(Allemagne)

expérience : mesure du rayonnement Lyman alpha -

mesure du champ magnétique - mesure des rayons X - étude du

comportement de micro-organismes.

alt 265km

Veronique 61M-V87 - 29 mars 1967 -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Institut

de Breisach / Institut de Kiel / Institut Aéronautique de Grafschaft

(Allemagne)

expérience : mesure du rayonnement Lyman alpha -

mesure du champ magnétique - mesure des rayons X - étude du

comportement de micro-organismes. (identique à Veronique

61M-V86)

alt :

Veronique 61M-V88 - 4 avril 1967 -

Hammaguir - succès

oérateur : Cnes

expérimentateur : Service

Aéronomie Cnrs / Laboratoire d'Electronique Physique du CEA /

Laboratoire d'Astronomie Spatiale

expérience : étude du ciel

nocturne dans l'ultraviolet - mesure du spectre d'énergie du

rayonnement X - mesure du rayonnement Lyman alpha diffusé.

alt :

196km

Campagne Veronique de juillet

1968

Veronique 61M-V89 - 25 juillet 1968 -

Kourou (Guyane française) - partiel

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Service d'Electronique Physique du CEA /

CNES

expérience : essai technologique avec système de

récupération en mer (Cnes) - observation des sources intenses de

rayons X situées au voisinage du centre de la galaxie (CEA)

alt :

185 km

Campagne Veronique de décembre

1968

Veronique 61M-V83 - 18 décembre 1968 -

Kourou (Guyane française) - partiel

opérateur :

Cnes

expérimentateur :Laboratoire d'Astronomie Spatiale

(LAS)

expérience : spectrométrie de la Nébuleuse

d'Andromède

alt :162 km

récupération en mer - pointe non

récupérée

Veronique 61M-V90 - 23 décembre 1968 -

Kourou (Guyane française) - partiel

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Laboratoire d'Astronomie Spatiale (LAS) /

Service d'Electronique Physique du CEA

expérience : astronomie X

avec photographie de la région d'Orion - spectre X de la Nébuleuse

du crabe et du fond du ciel.

alt : 188km

récupération en mer -

pointe non récupérée

Campagne Veronique de juin

1971

Au cours de cette

campagne les expériences nécessitaient l'utilisation d'un système de

pointage solaire et impliquaient une fenêtre de tir très étroite (-

2mn).

Veronique 61M-V93 -8 juin 1971 -

Kourou (Guyane française) - partiel

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Arbeitsgruppe für Physikalische Weltraum

Forschung (APW, Friburg, Allemagne- prof K. Rawer et Groupe de

Recherches de biologie extra-terrestre - Université de Francfort -

prof. R. Lust, Allemagne)

expérience : FU 194 - GESAIR -

influence des photons et du champ électrique sur l'apparition et les

migrations des plasmas ionosphériques (K. Rawer) - qualification en

vol d'un système de "support vie" pour sangsues (R. Lust).

alt :

206 km

certaines expériences n'ont pu être menées à

bien

Veronique 61M-V94 - 12 juin 1971 -

Kourou (Guyane française) - succès

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Arbeitsgruppe für Physikalische Weltraum

Forschung (APW, Friburg, Allemagne- prof K. Rawer et Groupe de

Recherches de biologie extra-terrestre - Université de Francfort -

prof. R. Lust, Allemagne)

expérience : FU 194 - GESAIR -

influence des photons et du champ électrique sur l'apparition et les

migrations des plasmas ionosphériques (K. Rawer) - qualification en

vol d'un système de "support vie" pour sangsues (R. Lust).

alt :

211 km

Campagne Veronique de décembre

1971

Veronique 61M-V92 - 16 décembre 1971 -

19h57mn UT - Kourou (Guyane française) - succès

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Groupe des Recherches Ionosphériques (GRI)

- Service Hydroélectrique URSS

expérience : CISASPE

alt :227

km

expérience réalisée dans le cadre de la coopération

Franco-Soviétique.

Campagne Veronique d'avril

1973

Veronique 61M-V95 - 17 avril 1973 -

Kourou (Guyane française) - succès

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Laboratoire de Physique Stellaire et

Planétaire

expérience: FU 200 - 3SUV (Spectre Stigmatique du

Soleil dans l'Ultraviolet)

charge utile : 230kg

alt : 250

km

Campagne Veronique de mai

1975

Veronique 61M-V?? - 31 mai 1975 -

Kourou (Guyane française)

opérateur : Cnes

expérimentateur

:

expérience

alt

:

|

A bord des Véroniques, ont

pris place de nombreuses série d' expériences ayant pour cadre la

biologie, la technologie, les nuages Alcalin, la géodésie et l'

astronomie.

Ainsi le premier "astronaute" français ne fut pas Jean Loup

Chrétien mais un dénommé Hector, un rat qui parti pour l' espace le 22 février

1961 sur Véronique AGI24. Le 15 octobre, un autre rat Castor embarque sur

Véronique AGI37 mais le retour est mortel, la capsule atterrissant à l'

envers et Castor se brise la tête. Pollux lui succède le 18 mais la

capsule ne sera jamais localisée et pollux jamais retrouvé. En 1963,

Felicette, une chatte monte dans Véronique AGI47 et est récupère saine et

sauve. Un autre chat est lancé sur AGI50 mais une mauvaise trajectoire de

la fusée fera qu' on ne retrouvera la capsule que deux jours après avec

son passager malheureusement mort.

Avec les tirs des véroniques

61 de novembre 1966 et février 1967 sont testé des nouveaux systèmes de

récupération. Ces lancements réalisés d' Hammaguir servent de "répétition"

pour les futurs lancements qui auront lieu en 1968 de la base de Kourou en

Guyane Française. En effet suite aux accord d' Evian de 1967, la base du

Sahara doit être rendue en fin d' année. Le Cnes a en construction depuis

1964 cette nouvelle base près de l' équateur pour lancer les fusées

Diamant de la SEREB. La première Véronique lancée de Kourou est aussi la

première fusée lancée de Kourou le 9 avril 1968 AGI62.

7 Véronique AGI

sont lancés entre 1959 et 60 pour d' injecter dans la haute atmosphère un

nuage de Sodium afin d' étudier les interactions des atomes avec le

rayonnement solaire. Chaque expérience de ce type nécessitait deux fusées.

Par la suite, ce seront les centaure qui réaliseront ces expériences dans

les années 1970. Parmi les

expériences lancées depuis l'Algérie, la création d'une onde de choc dans

la haute atmosphère grâce à une charge explosive de 100 kg en juillet

1961. Lors des dernières vérifications au crépuscule un technicien

constate que Véronique fuit: de l'acide chloridrique coule... Devant

l'impossibilité de lancer ou d'envoyer des gens sur place, il fallu

l'abattre !!

Un des allemands de l'équipe expliqua qu' à Peememude lors

des tirs des V2, on tirait sur la fusée à la mitrailleuse. Des soldats

"Dragons" furent mis en position et tirèrent la peur au ventre mais

ratèrent la fusée. C'est un homme seul armé d'un MAS 36 qui réussit à

"tuer" la fusée. Les ergols ont coulé et la fusée à brûlé sans exploser.

Puis elle s'est cassé en deux en tombant, le cône d'explosif roulant sans

être atteint. La charge fut désamorcer le lendemain.

Quoique précise, les premières Véronique allait

un peu où elle voulait. Toujours en 1961, une Véronique lancée d'Hammaguir

partit en direction du Maroc. Craignant l'incident diplomatique, les

techniciens la firent exploser avant de passer la

frontière.

23 février 1963, Véronique AGI 23 est prête au

lancement. Le moteur est mis à feu mais les boulons explosif qui la

retiennent au sol sur la table n'explose pas. Pendant 40 s, le moteur

fonctionne à pleine poussée commençant à fondre le métal de ses attaches.

Libérée, Veronique part à l'horizontale au dessus des techniciens. Elle ne

s'écrasera qu'après 10 secondes de vol et quelques kilomètres

parcourus.

Le dernier lancement de

Véronique en 1975 emporte l'expérience FAUST Fusées Astronomiques pour l'

Etude de l' Ultraviolet Stellaire mais elle n' est qu' un succès relatif

suite à des problèmes d' équipement de bord. un second tir est

programmé mais annulé suite à une fuite de propergol.

VESTA

Après la fin de la seconde

guerre mondiale, le LRBA de Vernon était en majorité composé d'ingénieurs

allemand, les français ne représentant qu'une petite minorité. A partir de

1951, le nombre de techniciens et ingénieurs allemands diminua

régulièrement et seul resta un petit noyau d'origine. L'abandon du projet

Super V2 4212 y était pour beaucoup. De nombreuses personnes partirent

pour retourner en Allemagne, qui se relevait économiquement. D'autres

partirent au Caire en Egypte où ils aidèrent à la construction d'un

missile pour l'armée de Nasser qui ressemblait étrangement au Veronique.

Cette "ressemblance" allait renforcer les mesures de sécurité à Vernon et

le contrôle des ingénieurs travaillant sur site. Le développement de ces

missiles inquiéta aussi Israël qui tenta en plusieurs occasions de faire

assassiner ces ingénieurs.

Les équipes du LRBA de

Vernon se penchèrent rapidement sur des engins beaucoup plus puissant que

les modestes Veronique. Son dernier projet en tant que maitre d'oeuvre fut

la fusée sonde Vesta. Baptisée Super Véronique, ces fusées utilisaient des

moteurs délivrant des poussées de 4, 8, 12, 16 et 25 tonnes. Les

performances atteintes avec ces engins permettaient d' amener 100 kg à 350

km d' altitude pour le modèle le moins puissant jusqu' à 100 kg à 600 km

pour le plus puissant Véronique 25 6NG (moteur de 285 tonnes de poussée).

Une version "guidée" permettaait d' envoyer 200 kg à 350 km.

Malheureusement aucune Super Véronique ne volera, l' étude de 4 moteurs

différents s' étant avérée trop longue et

coûteuse.

En 1962, le jeune CNES

demande au LRBA de développer une version de 10 m de long pour 10 cm de

diamètre dotée d'un moteur de 16 tonnes, Vesta. La fusée est capable de

transporter 500 kg à 400 km d'altitude ou 1000 kg à 200 km. La première

Vesta décolle d' Hammaguir le 15 octobre 1965 et ateint 187 km

d'altitude.

La carrière de Vesta est

courte. Seulement 4 autres fusées sont lancés au lieu des 10 commandées

par le CNES. Vesta 3 est lancé le 25 octobre 1965 et n'atteint que 107 km

d'altitude.

Deux Vesta sont attribuées

au CERMA (Centre d’Etudes et de Recherches de Médecine Aéronautique) pour

la campagne de tir de mars 1967 à Hammaguir. Deux macaques nemestrina

équipés de façon chronique d'électrodes pour l'enregistrement de 6 voies

corticales, d'une voie hyppocampique et de 3 voies d'electromyographie,

préalablement conditionnés à un signal lumineux, filmés par une caméra

embarquée, sont envoyés dans l'espace. Le premier tir (Vesta 4) a lieu le

7 mars avec la guenon Martine. Au décollage, la Vesta s'incline un peu

trop et prend la direction du Maroc. Refusant de la détruire, les

ingénieurs coupent simplement l'alimentation du moteur laissant la fusée

terminée sa vol culminant à 234 km d'altitude avant que l'ogive

pressurisée soit récupérée. Les enregistrements sont excellents et

l'animal récupéré en bonne santé.

Moteur et

générateur de gaz de Vesta

Le vol du macaque Martine, a eu

pour but de tester sa possibilité d’exécuter une tâche motrice précise

lors de cette phase. La guenon avait été longuement dressée au sol, à

appuyer sur le bouton central d’un groupe de 5 sur une plaque placée en

face d’elle, pour obtenir comme récompense une dose de jus de fruits dans

la bouche à chaque appui correct, les boutons périphériques étant sans

effet. Pendant le vol une caméra située devant l’animal filmait son visage

tandis qu’une autre enregistrait les mouvements de sa main sur la plaque à

boutons. D’autre part l’EEG, superficiel et profond, était enregistré de

façon continue.

Le singe, vêtu d’une petite

tunique, était assis dans un siège auquel la tunique était fixée afin que

l’animal ne flotte pas pendant la période d’apesanteur. On a constaté un

intéressant phénomène : lors de la phase ascendante du vol, l’animal

exécutait sa tâche sans paraître le moins du monde affecté, son EEG étant

normal. Au contraire, dès qu’était atteinte la période d’apesanteur,

l’animal, immobile, cessait complètement d’exécuter sa tâche : on n’a

pas observé d’erreurs, tel par exemple qu’un appui sur un bouton

périphérique au lieu du bouton central. Comme chez les rats et les chats,

l’EEG, au lieu de montrer un tracé fait d’ondes rapides et peu amples,

était très riche en grandes ondes rythmiques lentes (4-6 par seconde) qui,

au sol, on l’a montré, signent un état d’inattention. Simultanément le

faciès de Martine, paupières mi-closes, a pris une expression anormale, de

malaise ou d’hébétude. Il est remarquable qu’aussitôt terminée la phase

d’apesanteur, le singe ait récupéré un faciès normal, que son EEG ait lui

aussi retrouvé sa normalité et que simultanément, il se soit remis à sa

tâche comme au début du vol.

Après l’atterrissage, les

opérateurs ont ouvert la tête de la fusée et trouvé Martine en train

d’appuyer calmement sur le bon bouton pour obtenir sa récompense. Que

s’est-il passé pendant la période d’apesanteur ?

Les ondes

rythmiques lentes s’observent lorsque le sujet devient incapable de fixer

son attention sur son environnement, soit qu’il s’assoupisse, soit qu’il

tombe dans un état d’“hébétude“. Toutefois on s’est demandé, devant

l’expression du faciès, si l’animal n'avait pas été pris de nausées, qui

surviennent fréquemment, on le sait maintenant, chez l’Homme dans

l’espace.

Le second tir Vesta 5, le 13

mars suivant avec Pierrette est parfait à tout point de vue : absence de

pesanteur pendant 6 minutes et 31 secondes, enregistrements de très bonne

qualité, animal récupéré vivant. Avec la fermeture du site d'Hammaguir en

juillet 1967, ce fut la dernière expérience de biologie spatiale où la

maîtrise d'oeuvre aussi bien dans le domaine des lanceurs que dans le

domaine biologique restait strictement nationale.

Le dernier tir d'une Vesta a

lieu depuis Kourou en Guyane le 8 novembre 1969. La fusée atteint 204 km

d'altitude. Son ogive contenant les appareils de mesures installées par le

CNES et l'ONERA retombe en mer mais ne peut être récupérer.

|

Vesta

Longueur:

9,94 m

Diamètre: 1 m

Masse à vide: 715 kg

Masse au

lancement: 5017 kg

Poussée au sol: 141 kN

Durée de

fonctionnement: 57 s

Charges utiles: 850 kg à 250

km

|

| Campagne Vesta d'octobre 1965

Vesta n°1 - 15 octobre 1965 -

Hammaguir - succès

opérateur : LRBA

expérimentateur

:LRBA

expérience : essai technologique

alt : 187

km

Vesta n°3 - 25 octobre 1965 -

Hammaguir - partiel

opérateur : LRBA

expérimentateur :

LRBA

expérience : essai technologique

alt : 109 km

incident

lors du lancement du à la table de tir dont les crochets ne se sont

pas libérés immédiatement.

Campagne Vesta de mars

1967

Vesta n°4 - 7 mars 1967 - 10h42mn -

Hammaguir - succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Centre

d'Etudes et de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA) (prof R.

Grandpierre)

expérience : FU 147 - biologique avec un singe

macaque installé à bord.

récupération : bonne

alt : 243

km

Vesta n°5 - 13 mars 1967 -10h30mn - Hammaguir -

succès

opérateur : Cnes

expérimentateur : Centre d'Etudes et

de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA) (prof R.

Grandpierre)

expérience : FU 147 - biologique avec un singe

macaque installé à bord.

alt : 234 km

répétition de

l'expérience Vesta n°4

Campagne Vesta de novembre 1969

Vesta n°2 - 8 novembre 1969 - 00h30mn

UT - Kourou (Guyane française) - partiel

opérateur :

Cnes

expérimentateur : Cnes / Onera / Las

expérience : mise au

point du système Cassiopée - étude de la Nébuleuse d'Orion en

ultraviolet - étude de la densité de l'atmosphère - essai d'un

micro-accéléromètre

alt : 204 km

échec de la récupération en

mer. Les films ont été perdus.

|

Tableau des lancements fournis par

Jonathan McDowell

|